La forêt qui cache l’arbre

Pour l’historien des galères mosellanes, tout est allé trop vite depuis 1871. Le champ de sa recherche fait penser à un automobiliste qui regarderait le paysage dans son retroviseur. Chaque arbre vu dans l'instant lui cache la forêt derrière mais dans la seconde qui suit, la forêt qui grossit lui fait oublier chaque arbre... Cette vision cinétique modifie notre mémoire des événements.

Des drames nombreux ont déchiré la Moselle mais le Français de l’intérieur n’en a qu’une vague idée: Des événements très différents les uns des autres se sont succédés avec une telle cohérence logique qu’ils forment un faisceau compact. En mai 1940, ce fut la défaite. Dès l’automne, on eut les expulsions, puis, en 1941 la nazification et les arrestations, suivies en 1942 par les transplantations et en 1943 par l’incorporation de force. Pour finir en 1944 et 1945 avec les destructions, l’avance américaine, l’épuration, le choc des déportés, et le retour compliqué à la vie normale.

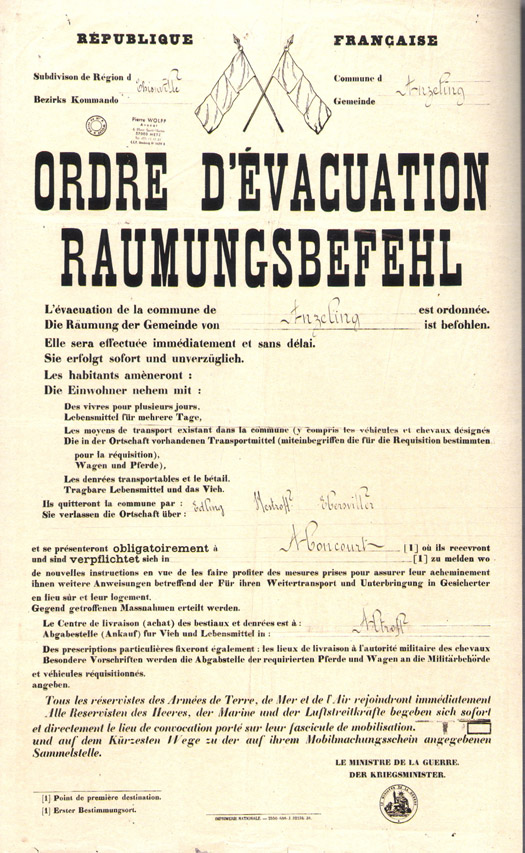

Du coup, on a oublié ce qui s’est passé durant l’automne 1939, dès la déclaration de guerre. Une opération pourtant gigantesque, prévue depuis longtemps par les autorités françaises pour mettre à l’abri les populations frontalières. Elle bouscula près de 200.000 Mosellans en les déracinant vers la France profonde, et d’abord ceux qui vivaient au nord de la ligne Maginot, dans ce qu’on nommait "la zone rouge".

On a curieusement oublié cet épisode de l’évacuation, mais si l’on voit les choses dans le recul du rétroviseur, l'on comprend que le souvenir s'est minimisé, comme évaporé dans la lourdeur des drames qui suivirent. D’abord, l'opération se déroula de façon pacifique, au lieu d’entraîner des souffrances et des morts. Ensuite, elle fut déclenché au début d’une "drôle de guerre", c’est-à-dire dans un moment de grande confusion. Enfin, elle concernait une population mosellane germanophone alors que l’image de cette communauté particulière avait toujours été floue dans l’imaginaire national. La France n'avait pas les idées très claires à propos de ces Lorrains du nord qui comprenaient l'allemand. Les frontaliers s’étaient sentis depuis longtemps des citoyens entre parenthèses, des "Boches de l'Est" parfois, dans la bouche des imbéciles. Et ils ne risquaient pas d'abandonner leurs complexes en voyant les tourelles de la ligne Maginot pointer ses canons dans leur dos, à trente kilomètres de la vraie frontière. Mais ils avaient gardé cette nouvelle frustration pour eux.

Pour l’opinion française, cette "bataille du rail" de grande envergure, certes pagailleuse mais pacifique, ne laissa pas un grand souvenir, comme absorbée par la suite des événements. Sa réussite logistique garda longtemps, aux yeux de certains historiens, l’importance de l'anecdote. Mais pas pour les gens qui l’ont vécue.

Pour l’opinion française, cette "bataille du rail" de grande envergure, certes pagailleuse mais pacifique, ne laissa pas un grand souvenir, comme absorbée par la suite des événements. Sa réussite logistique garda longtemps, aux yeux de certains historiens, l’importance de l'anecdote. Mais pas pour les gens qui l’ont vécue.

Car eux la sentaient venir. Dans chacun de leur village, et depuis des années, ils entendaient aboyer Hitler sur les radios sarroises et comme les anciens n'avaient pas oublié 1870, ils comprenaient ce que le nazisme voulait dire. Ils savaient tous depuis longtemps, bien avant que sonnent les cloches, que le détail scellé de leur départ était conservé dans un tiroir de la gendarmerie. Les maires avaient mission de décacheter l’enveloppe au dernier moment.

Le grand chambardement commence à la fin d'août 1939 et va se prolonger jusqu’à l’automne. Il va bouleverser une population peu habituée à faire parler d’elle.

Il est absolument impossible aujourd’hui d’avoir un chiffre exact au sujet de cette évacuation. Les sources des historiens sont innombrables et contradictoires. Ils ont compulsé les listes préfectorales ou communales, les archives allemandes, les chroniques des 204 communes concernées ou les statistiques aux arrivées, en grande majorité dans la Charente, la Vienne et la Charente inférieure.

Mais ils n’ont pu mesurer l’effet des initiatives personnelles en 1940, au moment de la débacle de mai. Quand la guerre fut perdue, disons que deux tiers des Mosellans expulsés remontèrent, le coeur serré, vers leur pays devenu allemand, sans que Vichy ait bougé autre chose qu’un petit doigt très ambigu.

Le vrai récit de leur épreuve, dans cette France de l’Ouest où ils n’avaient jamais mis les pieds, il faut la chercher dans les récits des évacués. On y trouve différents thèmes: L’exil, le dépaysement, l’angoisse, le repli sur soi, l’hébergement difficile, et enfin l’adaptation plutôt réconfortante à leur nouvelle vie. Mais le point noir restait bien leur fameux complexe. La majorité de ces ruraux avaient honte, au début, de s’exprimer dans leur dialecte germanique. Ils devinaient que la population francophone avait de la peine à comprendre leur ignorance du français. D’autant que dans les campagnes de l'ouest, beaucoup de gens se sentaient paradoxalement plus pauvres que les Mosellans réfugiés.

L’Etat français avait conscience du problème, et s’inquiétait surtout des plus jeunes Lorrains, trimballés d’une école à l’autre. A la différence de leur famille, ils étaient certes totalement francisés. Mais la coexistence était subtile. On savoure à ce propos la note de l’ Inspecteur primaire des Ecoles évacuées de la Moselle, écrite le 24 février 1940 à l’intention des instituteurs, une lettre dont la ponctuation coupée en tranches, outre qu'elle trahit un goût prononcé pour les virgules, révèle un certain embarras.

"Il a été constaté que des éléves évacués, capables de s'exprimer en français, se laissaient aller, par insouciance ou paresse, à parler bruyamment en dialecte, soit sur la voie publique, soit même en récréation. Ce faisant, ces élèves se font mal juger, éloignant d'eux les sympathies, s'exposent à des appréciations ou à des remarques désagréables, inspirent même parfois des doutes quant à l'ardeur et à la profondeur de leurs sentiments français et risquent de porter ainsi atteinte à la bonne harmonie locale et au bon renom des évacués. Aucun éducateur ne saurait rester indifférent et passif à l'égard de cette sottise. Il est du devoir de chacun d'entreprendre une action vigilante, convaincue, énergique, persévérante, auprés des éléves et éventuellement des familles de ceux-ci, en faveur de l'emploi courant et assidu du français, non seulement en classe et en récréation, mais également en dehors de la classe et de l'école. Vous recourrez à la suggestion, à l'exemple, à l'éloge dont l'efficacité est généralement fonction de l'autorité morale du maître, de son ascendant, de l'affection et du respect qu'il inspire.

"Toutefois vous iriez, s'il le fallait jusqu'au blâme et â la punition après avoir fait comprendre aux éléves toute l'importance, non seulement personnelle, mais nationale, de l'effort auquel vous les inviterez puisqu'il y va d'abord de la concorde nationale, puisqu'ensuite le plus petit écolier est un soldat de l'arrière, un soldat de "la guerre des nerfs", contribuant ainsi chaque jour, à chaque instant, par sa ferveur patriotique, par sa sagesse, par son courage et son effort accompli volontiers et de bonne humeur, au succés de la guerre et à la victoire de la France. Veiller non seulement à ce que les éléves parlent en français mais aussi à ce qu'ils se montrent polis, leur inculquer, en classe, les règles et les pratiques essentielles de la politesse."

Et l’inspecteur citait, pour finir, quelques maladresses à ne pas commettre:

Dire ou laisser dire, en parlant des Charentais petits ou grands: "les Français", comme si l'on n'avait pas conscience d'en être un. Se prévaloir du confort lorrain ou des richesses perdues et marquer, par contraste, du dédain à l'égard de ce qui est charentais."

Accueillis depuis huit mois dans la campagne, autour de Cognac, Angoulême ou Poitiers, dans des secteurs où l’on n’avait encore jamais vu de Français qui s’exprimât en allemand, ils venaient juste de réussir à se faire adopter quand la débacle de mai 1940 les obligea, dès l’automne à rentrer dans leurs villages germanisés

Qui se souvient, au début de cet exil, de la mortification des grand-pères, incapables de dire trois mots en français, quand ils évitaient d’aller en groupe au café pour boire une bière, de peur de parler "platt" devant les Charentais méfiants qui les observaient du comptoir?

Qui a parlé du filtrage méprisant de ces mêmes familles, près de la gare de Saint Dizier, lors de leur retour au pays, dès la fin de l'été 1940? Cette façon qu’avaient eue les nazis de les trier comme du bétail en renvoyant vers les Charentes plus de 20 000 d’entre eux, infirmes ou éclopés…

Leurs trains avaient croisé, en sens inverse, ceux des 80 000 Mosellans du sud, venus du pays messin, de Chateau Salins ou se Sarrebourg et chassés de leur maison vers la zone libre avec la même angoisse au coeur. L’image, le temps d’un grondement, de ces deux convois qui se croisaient dans une France déboussolée, c’est la sombre vision poétique de l’écartèlement mosellan.

Il y eut mieux, dans le mépris. Un extra de l'évacuation, pourrait-on dire. Plus de 9000 ruraux du Bitcherland, retour eux aussi des Charentes, n’eurent même pas le temps de retrouver leur maisons. Ils furent quasiment déportés à 80 kilomètres plus au sud, toujours en Moselle, pour s’installer dans les fermes que des expulsés francophones avaient dû quitter la veille. C’est-à-dire qu’on les fit ressembler à des coucous dans le nid encore chaud de leurs compatriotes. On mesure, dans cette situation ignominieuse, toute le cynisme de l’imagination nazie.

Le témoignage d’Albert Grosse, de Haspelschiedt, est un récit, parmi tant d’autres, qui nous raconte assez bien ce qui s’est passé. "Le 1er septembre 1939, à trois heures de l’après-midi, mon oncle Nicolas, qui était maire, a ouvert un pli qu’il gardait depuis un an dans son tiroir. C’était l’ordre préfectoral d’évacuation immédiate, la route à suivre, sur un bout de carton avec des flèches. Le tout au son des cloches.

La génération de mes parents n’avait jamais compris que la ligne Maginot les ait laissés en zone rouge, entre les casemates et la frontière. Les gens s’entr’aidaient beaucoup et nous commencions à nous habituer à cette menace au jour le jour. Depuis des semaines, nous n’arrêtions pas de faire et défaire nos valises! Le pire, c’est qu’on n’avait même pas pu fermer nos maisons. Il nous avait fallu laisser les portes ouvertes!

Mon père a décidé qu’on partirait avec une charrette à échelles, notre chien "Leb", deux belles vaches et un petit veau. Les autres bêtes ont rejoint le troupeau de 2 à 300 têtes, parti quelques heures plus tôt, sous la responsabilité des garçons du village, et poussé comme nous vers le sud. Les lapins, on les a lâchés dans la nature. La volaille aussi, avec du grain, tant qu’elle en voulait sous la grange...

Après une visite au cimetière, pour dire adieu à nos morts, le convoi prit la route en croisant sans arrêt des files de soldats qui montaient vers le nord. Plus tard, on a rejoint le troupeau du village et mon père n’a pu résister au désir de revoir ses bêtes. Avec le chien, il a vite repéré ses quatre "pie rouge" et s’est mis à pleurer quand il a vu leur état. Il s’est même engueulé avec un garde pour détruire une clôture, afin de permettre aux animaux d’aller brouter un peu.

Le 15 septembre, après une dernière distribution de pain et de soupe, on a grimpé dans un train et en route vers l’inconnu... Le voyage a duré plusieurs jours. Certains villages se sont retrouvés dans des wagons à bestiaux. Dans ce cas, durant le trajet, les gens ne voyaient rien.

Le moral était au plus bas. Juste avant notre départ, les fils et les maris avaient reçu un ordre de mobilisation. Notre père nous avait quittés le plus doucement possible, juste un petit adieu discret: "Les enfants, maintenant, il faut que je m’en aille". Lui, il savait que nous partions en Charente.

Lors d’un arrêt, quelqu’un a demandé: "Où est-ce qu’on est?" Une vieille dame, après avoir jeté un oeil endormi à la portière, a répondu en dialecte: "On est à Chocolat Meunier!" Elle avait repéré une grande affiche en gare de Vitry-le-François! Mais à part cette histoire qui avait fait rire tout le monde, on a plutôt passé le reste du temps à dire des prières... Pendant les haltes, les vieux se signaient en pleurant, alors que les jeunes se répandaient dans les vergers. Il y avait des bonnes soeurs dans les gares, qui nous distribuaient des petits pains. On a dit que des gens âgés, descendus sur le quai lors d’un arrêt, n’avaient pas vu repartir le train. On les avait crus perdus, avant de les récupérer huit jours plus tard."

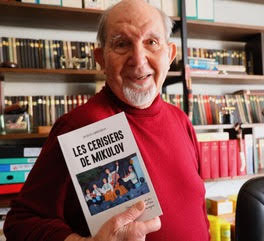

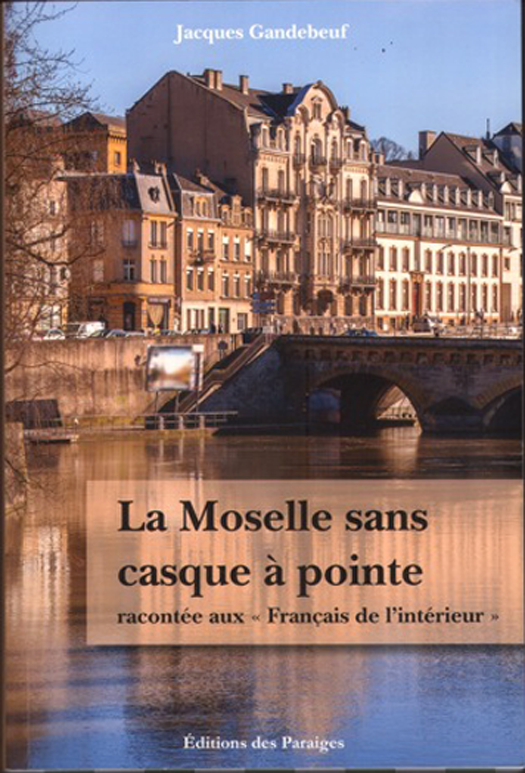

JG. (Le silence rompu)