Jean-Louis Kieffer de Filstroff, nous raconte:

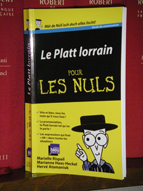

"Je n’ai pas de souvenir direct de la guerre car je suis né en 1948. Mais dans la famille, on me répétait sans arrêt que j’avais eu de la chance... Nous demeurions à Beckerholz, près de Filstroff. Nous ne parlions que le "platt" à la maison. Joseph, mon père, né allemand en 1917 et réintégré, avait fait deux ans de service dans l’armée française. Mais il portait toujours son "origine allemande" sur son livret militaire. Son frère Louis, incorporé à 19 ans, est mort en 1943 en Russie.

Bien avant leur mariage, mes parents et leurs deux familles furent écartelées par l’évacuation de 1939. Mon père, prisonnier à Dunkerque et libéré par les Allemands, eut juste le temps de rentrer à Beckerholz pour voir la maison pillée. Il décida de retrouver les siens dans la Vienne. Ils étaient là neuf enfants repliés, deux garçons et sept filles. Ma grand-mère malade mourut en 1940. Mon grand-père Philippe, qui était pourtant un fanatique de la France, décida que la famille devait remonter au pays. Il n’eut d’ailleurs pas de chance à la Libération quand les Américains arrivèrent en novembre 1944. Alors que la population apeurée par les combats se regroupait dans l’église, il décida de rester dans son lit. Des GI’s tiraillaient un peu partout et le blessèrent d’une balle au genou. Il fut dirigé vers un hôpital mais nous ne l’avons jamais revu, malgré de longues recherches...

Ma future mère, Eugénie Weber, était née en 1921. Elle fut évacuée de Filstroff en 1939, avec ses parents et ses sept frères et soeurs. Mais sa mère malade mourut en arrivant dans la Vienne. Là aussi, toute la famille remonta sur la Moselle, sauf les enfants les plus âgés. Dès l’arrivée à Filstroff, mon grand-père Pierre mourut subitement en battant du blé. Ma mère se retrouva seule, dans une petite ferme et Eugène, l’un de ses frères qui l’avait suivie, fut arrêté en 1942 à Metz par la Gestapo, et déporté.

A six ans, je connaissais par coeur tous ces drames. Les déportations m’avaient beaucoup frappé. Je savais déjà qu’une cousine parisienne de mon père avait hébergé deux petites filles juives. On l’appelait "la Gretchen von Paris". Mon grand-père Pierre disait souvent à ma mère que "les Juifs l’avaient sauvé" avant la guerre en lui prêtant deux chevaux, ce qui lui avait permis de ne pas aller travailler à la mine. Un autre israélite de Bouzonville, M. Krameisen, m’avait raconté que les Allemands avaient jeté sa mère dans un puits. Tous ces souvenirs m’effrayaient.

Vers le milieu des années cinquante, je n’avais jamais encore parlé français avec mes parents. Mais il me fallait bien aller à l’école. Ma mère me prit à part et me dit en platt que le maître allait me demander en français: "Comment tu t’appelles?" Et je devrais lui répondre en français: "Je m’appelle Jean-Louis".

L’instituteur de Beckerholz était un "Hussard de la République" venu de la région d’Hayange. Il s’était donné pour but d’éradiquer le dialecte en six mois et il y est parvenu! Grâce à la technique du mouchardage transformé en jeu. Dès le premier jour de classe, il avait posé un gros bouton brun sur la table d’un copain et lui avait dit: "Dès que tu entends quelqu’un parler en platt, tu lui donnes le bouton. Demain, celui qui viendra avec devra copier cent fois: "Je suis français. Un Français parle en français." Et ça a marché!

On se dénonçait dans la bonne humeur, en se faisant des farces. On piégeait les filles en leur posant brusquement une question. Même à la pêche, avec mon cousin, on se retenait de jurer en platt quand un poisson cassait la ligne. Et quand je croisais ma grand-tante Marguerite en public, je me sauvais pour ne pas lui répondre dans la seule langue qu’elle comprenait. Je lui faisais des signes désespérés avec les mains.

Le pire, c’est que mes parents n’étaient pas plus conscients que moi de cette atteinte ridicule à notre identité. Et le bouton brun circulait, circulait... Personne n’avait réagi à Beckerholz. Pour nous les gosses, hériter du fameux bouton, c’était vouloir parler la langue des Boches. J’ai quand même entendu dire que dans un village voisin, Hubert Weber, qui était un peu plus vieux que nous, avait balancé le bouton dans la Nied...

Ce passage progressif d’une langue à l’autre a laissé des situations baroques. Avec mon frère Denis, qui connut pourtant le français dès son plus jeune âge, car il avait quatre ans de moins que moi, nous parlons encore Platt aujourd’hui! Mais avec ma soeur Marlène, qui a deux ans de moins que Denis, je ne puis m’empêcher de parler français! Alors qu’elle parle platt en famille.

Je ne crois pas que mes parents avaient un complexe d’infériorité. Ils étaient attachés à la culture germanique et n’en avaient aucune honte. Il faut connaître la mentalité des gens du peuple, sur la frontière. De milieu paysan-ouvrier, ils ont gardé le goût des grandes réunions familiales, les veillées, les fêtes religieuses, tous ces moments collectifs où s’exprime la "Gemutlichkeit", notre état d’âme.

On est bien ensemble, on n’a pas besoin de parler. C’est le moment de commander du vin. La bière, c’est autre chose, seulement pour le bistrot. Les gosses vont s’asseoir sur les marches des escaliers pour écouter les vieux assis sur le banc. On est entre nous, gens de parole, gens de foi, je parle d’une foi vue comme un folklore au sens noble du terme, et qui fait partie de notre "Gemutlichkeit", gens de parole aussi, gens du travail bien fait, gens de l’exactitude.

On dit que ce sont là des qualités germaniques... Moi je crois qu’elles sont bien plus anciennes, qu’elles viennent de nos moeurs lotharingiennes, vieilles de mille ans. Même aujourd’hui, quand je passe l’été dans la forêt devant la statue de Saint-Wendelin, je sais que je vais y trouver des fleurs et des bougies allumées. Et j’ajoute une fleur.

J’ai dit que mes parents n’avaient pas de complexes, car ils baignaient dans la "Gemutlichkeit", mais moi j’en ai eus dès que j’ai attrapé douze ans. Quand nous allions à Metz, j’avais honte de ma mère quand elle parlait avec son accent dans un magasin de la rue Serpenoise. Une fois, toujours à Metz, au "café de Paris", alors que j’étais assis avec mon père, j’ai senti le regard des gens d’à côté. Mon père me parlait et j’ai rougi.

Je suis sorti de ces histoires bien plus plus tard, vers ma vingt-cinquième année, le jour où j’ai compris qu’au lieu d’être né au bout de la France, j’avais vu le jour au milieu de l’Europe. C’est sans doute ce que voulait dire mon père quand il me confiait: "Nous, on a tout raté!"

Aujourd’hui, je suis gêné d’avoir mis longtemps à comprendre. Pour un peu, quand j’entends un imbécile qui me traite de Boche en croyant plaisanter, j’aurais presque envie, par provocation, de me mettre un casque à pointe sur la tête! Notez que l’on trouve plus souvent ce genre d’idiots en Lorraine que dans la France de l’intérieur...

Je suis professeur de français. En 1967, on ne parlait jamais le dialecte dans la salle des enseignants. La première fois que j’ai parlé platt à mes élèves, vers 1978 au collège de Bouzonville, lors du premier cours de culture régionale, ce fut encore plus fort que moi, j’ai rougi! Les enfants, par pudeur, regardaient leurs chaussures pour éviter mon regard.

On ne peut plus parler de répression. Je dirais plutôt que beaucoup de frontaliers font de l’auto-répression. Ils se font souffrir eux-mêmes. C’est comme s’ils avaient une autre langue planquée à l’intérieur d’eux-mêmes.

Prenez les nombreux frontaliers qui travaillent aujourd’hui en Allemagne... On exige qu’ils soient Mosellans dialectophones avant de les embaucher, comme au Luxembourg. Quand ils reviennent en France, il peut leur arriver de vanter l’organisation allemande, la qualité des services, la perfection du travail etc... Mais quand ils sont en Allemagne à l’usine, c’est une autre histoire! Ils se sentent encore dévalués, parce qu’ils ne parlent pas très bien la langue de Goethe. On se moque d’eux parfois. C’est un nouveau complexe.

Ne cherchez pas plus loin pour comprendre un trait fondamental de notre caractère. Nous sommes méfiants. Toujours recueillis par les vainqueurs "à bras ouverts", et considérés par les vaincus comme des traîtres.

Entre les deux guerres, on a souvent entendu cette phrase: "Les Allemands ont tout fait pour se faire aimer des Lorrains mais n’y ont pas réussi. Les Français ont tout fait pour se faire détester, mais n’y ont pas réussi non plus."

Alors, restons fatalistes. "Lossen ma kommen wat kémmt! "Laissons venir les choses..."

(Extrait de "La parole retrouvée". 1999)